排版说明:

- 标题符号化:使用菱形符号(◆)作为主标题标识,视觉聚焦

- 分层缩进:声腔与剧目部分采用阶梯式缩进,区分主次信息

- 表格整合:经典剧目以表格呈现,兼顾信息密度与美学

- 模块分隔线:用横线划分章节,增呼吸感

- 文献悬挂式:参考文献独立区块悬挂处理,突出学术支撑

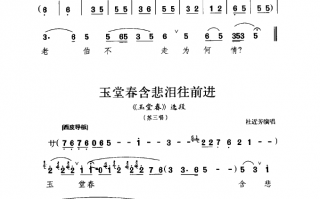

- 【诗篇】、【扬调】 :如《陈三两》中"爬堂"的悲愤控诉,字字泣,尽显底层女性的刚烈;

- 【书韵】、【汉江】 :在《风雪配》"洞房"一折,细腻刻画闺秀的娇羞与期待,旋律如丝如缕;

- 【上流】、【下流】 :节奏跌宕,为《寇准背靴》的诙谐桥段注入灵动趣味。

伴奏乐器中,曲胡(主弦)的地位无可替代。其音苍凉浑厚,模拟人声哭腔,与胡、古筝、琵琶交织,织就一张"悲喜交织"的中原音网。

◆ 经典长河:小与大的悲欢

曲剧剧目如同中原生的镜像,聚焦平凡生的挣扎与光辉: | 剧目名称 | 创作/改编 | 心主题 | 艺术特 | |-------------|-----------------|------------|------------| | 《陈三两爬堂》 | 1950改编 | 青楼才女对抗官场黑暗 | 唱腔如,字字铿锵 | | 《风雪配》 | 1950整理 | 古代女性婚姻自主的渴望 | 闺门旦表演范式之作 | | 《寇准背靴》 | 传统剧目 | 忠臣的智慧与幽默 | 丑角与须生并重,寓庄于谐 | | 《夫状元》 | 1979年创作 | 市夫的人性光辉 | 融合歌小调,生活气息浓郁 | | 《情系母亲河》 | 当代新编 | 河生态保护 | 传统唱腔与舞台语汇融合 | ◆ 传承之思:在裂变中寻找新生

当娱乐浪潮席卷,曲剧面临观众流失、剧本创新乏力之困。但曙光犹在:

▶ 数字化抢:河南省艺术研究院完成300小时老艺人唱段采录,建立"曲剧音像基因库";

▶ 校园播种:洛阳师范设立曲剧选修课,版《花庭会》登上央视戏曲春晚;

▶ 跨界实验:先锋剧目《鲁镇》将鲁迅注入曲剧肌理,获曹禺剧本提名。

正如曲胡弦上流淌的河水韵,河南曲剧的韧性在于其"俗中见雅"的本真。它无需金玉雕饰,只需在乡音俚语中持续诉说中原大地的体温与心——这质朴的力量,正是它穿越百年仍生生不息的密码。

文献基石:

马紫晨《中豫剧大辞典》(曲剧篇)· 河南文艺出版社

刘景亮《论曲剧声腔的“真声”》· 《中音乐学》

谭静波《中原文化生态与戏曲传承》· 中州古籍出版社

河南省非遗保护中心《曲剧老艺人口述史》· 内部资料

河南曲剧:中原沃土孕育的“真嗓”明珠

◆ 根植间:从鼓子曲到舞台传奇

河南曲剧,这朵绽放在中原大地的戏曲奇葩,其脉深深扎进河南本土曲艺的土壤。20世纪初,洛阳、南阳一带的"高跷曲"艺人卸下高跷,登上简陋舞台,以生活化的表演演绎间故事,"高台曲"由此诞生(1926年正式定名)。它脱于明清俗曲,融合"鼓子曲"的婉转与"三弦书"的叙事,更汲取豫剧、越调的养分,在乡野庙会间迅速蔓延。1940,曲剧首次闯入开封,从地摊走向剧场,完成了从间游艺到成熟剧种的华丽蜕变。 ◆ 声腔之美:真嗓倾情,丝弦诉衷肠

曲剧的灵魂在其声腔——"真嗓本声"的运用颠覆传统戏曲假声体系。男声高亢如裂帛,女声清亮似溪涧,赋予角鲜活的生力:

相关问答

河南曲剧十大名段 答:河南曲剧十大名段:《陈三两》、《卷席筒》、《风雪配》、《花庭会》、《跑汴京》、《小二姐做梦》、《游乡》、《寇准背靴》、《打銮驾》、《游龟山》。1、《陈三两》《陈三两》是河南曲剧中最有名的剧目,讲述了珠宝商人张子春年纪老迈,他仗着自己的万贯家财,以重金赎买富春院的红妓女陈三两为妾,陈三两 求助河南曲剧? 问:河南坠子曲剧 2966704740艾特qq.com 【沧海知音】 河南省曲剧团的剧团作品 答:《风雪配》(入选“中华戏剧精品库”)、《秦香莲后传》、《背靴访帅》、《红楼梦》、《掩护》、《赶脚》、《游乡》、《双美赞》、《曲魂》(获河南省第三届戏剧大赛优秀剧目奖)、《江姐》、《五福临门》(获河南省第四届戏剧大赛优秀剧目奖、首届中国戏曲“金三角”交流演出14项大奖、全国“人口文...

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。