一、她不是公主,却比公主更敢敢拼

冯素贞,一个普通人家的女儿,为了心上人李郎,女扮男装,一路闯关,最终高中状元,还了李郎一。听起来是不是有点“爽文女主”的味道?但问题是,这出戏可不是写的,它是上世纪五十根据传统剧目整理改编的,甚至可以追溯到更早的间故事。

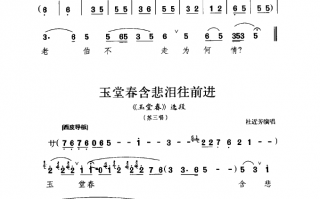

三、梅戏的旋律,是它能火的秘密

当然,《女驸马》能火,不只是因为剧情精,还因为它本身是梅戏的经典作。梅戏,诞生于湖北梅一带,后来在安徽等地发扬光大,它的唱腔通俗易懂、旋律朗朗上口,特别适合传唱。

二、情不是她全部,她也有自己的人生追求

很多人以为《女驸马》讲的只是一个“为痴狂”的故事,其实不然。冯素贞的情固然动人,但她更让人佩服的,是她敢于追求“自我值”的那劲。

五、从舞台到短视频,它一直在“进化”

你以为《女驸马》只属于老一辈?错。它早就“出圈”了。在短视频平台上,你会看到有人用rap唱“为李郎离家园”,有人用流行音乐改编梅戏片段,还有人把它做成表情包、段子,甚至做成搞笑短剧。

四、现象的映射:女性地位的隐形呐喊

别小看一出戏的力量。《女驸马》之所以能流传这么久,背后其实也反映了对女性角的不断思考。

:她不是戏里的“女驸马”,她是现实中的“女英雄”

《女驸马》之所以能火几百年,不只是因为它好听、好看,更是因为它讲了一个关于“女性自主”的故事。冯素贞不是在演戏,她是在为我们争一口气。

“谁说不如男?”冯素贞用一出戏,回答了这个问题。

今天的我们,虽然已经不再受限于性别角,但职场、婚姻、家庭中的“性别天花板”仍然存在。冯素贞的精神,其实还在激励着一代又一代女性:你可以不靠别人,也可以靠自己。

你以为她只是女扮男装去李郎吗?她可是真的去读书、去考试、去面对朝堂百官,甚至面对皇帝的亲自召见。她不是“假装男人”,而是“成为男人能做到的事”。

在一个男尊女卑的,一部讲女性如何逆袭的戏能流传下来,本身就说明了人们对“性别平等”的渴望。冯素贞的故事,不只是一个情故事,更是一个关于“女性能否掌控自己运”的深刻提问。

在那个女性地位普遍不高的,冯素贞的举动简直就是“逆天改”的典范。她不是靠男人拯自己,而是用自己的智慧和勇气,去打破运的安排。她没有靠美貌,而是靠才华——中了状元!这不是“玛丽苏”,这是真真切切的“大女主”。

她告诉我们:也可以有胆识、有才华、有担当。她不是靠谁,而是靠自己一路闯出一片天。哪怕在今天,这样的形象也依然值得敬佩。

它能被不同年龄层接受,说明它的生力极。就像一个好的IP,可以不断地被翻拍、改编、创新,却始终保留着心精神。

所以你看,这出戏不光讲的是情,它讲的是自由、是尊严、是女性如何在男权中找到自己的位置。这才是它真正能打动人心、经久不衰的原因。

所以,下次当你听到“为李郎离家园”这句唱词时,别只觉得它好听。它背后,藏着的是中女性最硬的底气。

特别是《女驸马》里的那段“为李郎离家园”,旋律轻快、节奏明快,几乎人人都能哼两段。你有没有发现,很多人哪怕不懂戏,也能跟着哼唱几句?这就是旋律的魅力。

这不就是我们今天在影视剧里还拼追求的“独立女性形象”吗?她不是靠谁,而是靠自己。这一点,哪怕放到现在,依然是女性观众最想看到的剧情。

这在当时的背景下,简直是一种“思想的觉醒”。她告诉我们:不是只能待在闺房里绣花,也可以去闯荡天下,也可以金榜题名,也可以站在权力中心。

这种精神,放到今天,不就是我们常说的“打破性别界限”“女性赋权”吗?冯素贞早就用行动证明了,不是不行,只是被限制了。

这说明了什么?说明好的内容,不光有历史值,还能被当达重新激活。它不是“老古董”,而是“老宝贝”。

梅戏不像京剧那样高冷,也不像昆曲那样复杂,它更贴近老百姓的生活,更容易被接受。这种“接地气”的调调,让它从一开始就有成为“款”的潜质。

“女驸马”为何能火几百年?梅戏里藏着中最硬的底气

你有没有发现,有些戏,哪怕你不听戏,也能哼上几句?比如那句“为李郎离家园,谁料皇榜中状元”,一唱出来,哪怕没看过《女驸马》的人,也会莫名觉得熟悉。

这出梅戏,从几十年前唱到现在,从舞台唱到短视频平台,从老一辈的收音机里唱进年轻人的耳机里。它到底凭什么火了这么多年?今天我们就来聊聊,这出戏到底藏着什么“款密码”。

相关问答