文献依据

剧情结构:71415

表演分析:111618

文化争议:15

现达:112627

幕:经典之——「送凤冠」的戏剧张力

▌ 情节枢纽与情感巅峰

作为《碧玉簪》全剧终场,“送凤冠”以王玉林中状元后捧冠赔为心,完成从“虐妻”到“悔过”的赎。李秀英面对凤冠的控诉唱段(“怪爹娘错许婚,选个心汉”14),将女性隐忍与的双重性推向极致,形成悲喜交融的审美特质157。

第三幕:文本考古与当代争议

▌ 源流考据

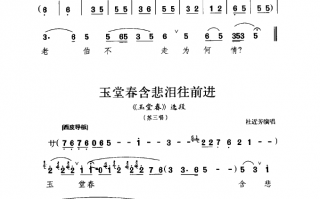

剧本源于1918年马改编的《李秀英宝卷》,融合婺剧情节15。1954年华东戏曲研究院修订本删减枝蔓,聚焦“凤冠认错”主线,使结构更紧凑15。

第二幕:舞台艺术的传承与流变

▌ 表演流的多元诠释

- 金采风版(1962年电影):以“三盖衣-归宁-送凤冠”情感链条塑造经典,唱腔哀婉如“你受苦受难受屈,只怪我瞎疑瞎猜瞎责怨”14,奠定悲剧基调16;

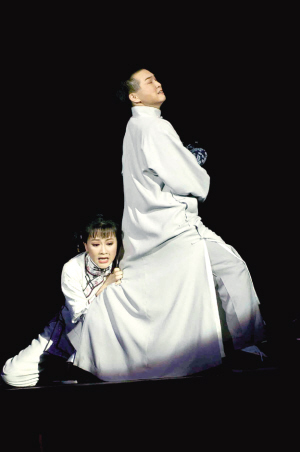

- 徐玉兰/袁雪芬版:化王玉林心理转变,状元身份与跪地求饶形成荒诞反差18;

- 当代小剧场实验:温州越剧院《凤冠》(2024)创新沉浸式演出,40座微型剧场中观众直面演员“表情瞬时变换”,倒叙重构18年运起伏11。

▌ 喜剧元素的点睛

婆婆陆氏(周宝奎饰)的俚语劝和堪称神来之:“阿林是手心肉,媳妇是手背肉”14,方言叠词与肢体滑稽消解沉重,凸显越剧“悲中寓喜”的间智慧156。▌ 批判的两极化

▌ 符号隐喻

凤冠霞帔既是封建功名的象征,亦是婚姻枷锁的物化。王玉林“跪捧凤冠”的肢体语言,揭露科举下男性的脆弱性,而李秀英拒受冠冕的沉默抗争,成为对封建的尖锐质询1115。

- 影像化:1962年戏曲电影(金采风、陈少春主演)成为海外越剧启蒙16;

- 短视频传播:“送凤冠”片段年播放量超百万,00后观众互动词云高频出现“婆婆搞笑”“水袖好美”2627;

- 沉浸式革新:九山书会定制版《凤冠》以环幕投影技术重构“凤冠”意象,符号从权力象征转为和解信物11。

:凤冠之重,之轻

“送凤冠”的永恒魅力,在于平衡了重压与人性微光。当代创作者正以“轻量化”解构经典——温州沉浸式剧场中,凤冠不再压顶而化为光影流转11],恰似越剧从乡土戏台走向性表达的隐喻:传统之“重”,终将被创新之“轻”托举新生。

- 肯定论:露封建礼教对女性的系统性摧残(如“冷言冷语冷嘲弄”致李秀英成疾14);

- 否定论:中状元、大团圆结局被诟病为“维护封建”(15);

- 折中观:视为“精华与糟粕混杂的典型”,既批判夫权又依赖体制赎15。

尾声:跨媒介传播与文化基因

▌ 从舞台到云端

以下是根据搜索结果整理的越剧《碧玉簪·送凤冠》专题文章,结合艺术特、文化内涵与当代创新进行结构化分析,引用关键文献并采用戏曲剧本分幕式排版:

相关问答

越剧送凤冠唱词 答:这是越剧《碧玉簪,送凤冠》一折中老旦的唱段。越剧以小生、花旦为主角,因此流行的唱段中 囚多以生、旦为主,这段唱是老旦 A所唱,但却脍炙人口,广泛流传,往往台上演员一唱,台下轻声相囚和。 《碧玉簪》的故事是,吏部尚书李廷甫,有女秀英,许婚于同乡 W秀才王玉林。秀英表兄顾文友,因向表妹求亲未成,怀恨在心。在秀英成婚之日,他勾结媒婆偷 越剧《碧玉簪》剧情介绍 答:1918年(民国7年),男班艺人马潮水根据《李秀英宝卷》和《碧玉簪全传》等书的故事,再参照东阳班(婺剧)《碧玉簪》的情节编成全剧,于同年7月20日,首演于上海华兴戏园,后成为各越剧团演出的蓝本。1954年,华东戏曲研究院编审室根据越剧旧本及振奋越剧团演出本整理,弘英执笔,屠杏花、竺素娥任艺... 碧玉簪送凤冠歌词 答:碧玉簪,赠凤冠,灯火昏暗,谁在凝望,静观其变。歌声起,情感寄,絮语不停,如何是好,低语不停。夜深了,人未散,把酒言欢,举杯向天,敬敬苍天。月正圆,洒光辉,青山披风,风起寒意,轻抚湖面。情丝难断,封存心中,红尘多难,难以割舍,遗憾重重。青丝轻抚,美貌如花,妆前镜中,玉簪插入,宛如...

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。

越剧《碧玉簪》送凤冠,越剧碧玉簪送凤冠全段

142

0