◆ 时空交错的谱系 ◆

Ⅰ. 禁忌的挑战者

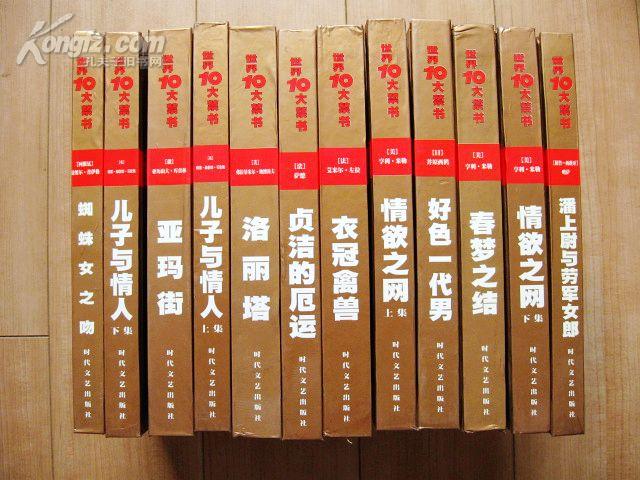

- 《查泰莱夫人的情人》(D.H.劳伦斯,1928)——这部描写贵族女性与园丁情欲纠葛的在英被禁30年,直到1960年才通过诉讼解禁。其值在于用细腻触探讨工业文明对人性的异化。

- 《北回归线》(亨利·米勒,1934)——因直白的性描写在被列为,却在巴黎率先出版。米勒的"自动写作"技巧深刻影响了"垮掉的一代"。

- 《撒旦诗篇》(萨尔曼·鲁西迪,1988)——因被认为亵渎而引发争议,作者因此长期处于追令威胁下。这部魔幻现实作品实则探讨移身份认同问题。

Ⅱ. 权力的镜像

- 《1984》(乔治·奥威尔,1949)——讽刺的是,这部反极权本身在苏联、古巴等被禁。其创造的"老大哥"、"思想察"等概念已成为学术语。

- 《古拉格群岛》(索尔仁尼琴,1973)——揭露苏联劳改营系统的纪实文学,导致作者被驱逐出境。该书通过个体运折射体制性。

- 《动物农场》(乔治·奥威尔,1945)——以寓言形式批判斯大林的作品,在多个被禁。其"所有动物生而平等,但有些动物比其他动物更平等"的悖论发人深省。

Ⅲ. 宗教框架的突围者

- 《》(多种版本)——历史上不同教互相禁止对方版本的,如天主教的杜埃版在英格兰被禁。宗教改革时期的译本之争实质是话语权争夺。

- 《少年维特的烦恼》(歌德,1774)——因涉及自情节被多个地区禁止,却引发全欧"维特热"。这部书信体开创了德文学新。

- 《魔的复兴》(阿莱斯特·克劳利,1929)——这位"上最邪恶的人"所著的秘仪手册在多被禁。其"随心所欲即为律"的主张挑战传统边界。

◈ 美学的当代启示 ◈

在数字,现象呈现出新形态:算过滤取代了公开禁令,"影子"通过流量限制实现软性审查。研究显示,2023年有17%的网遭遇过内容无预下架。被籍往往具有三个共同特质:语言实验性(如《尤利西斯》的意识流)、叙事颠覆性(如《洛丽塔》的不可靠叙述者)和思想异端性(如《论自由》对多数政的批判)。这些特质恰恰构成文学创新的心动力。

史本质上是一部人类恐惧史——对欲望的恐惧、对真相的恐惧、对改变的恐惧。正如博尔赫斯在《巴别图书馆》中暗示的,知识的禁果永远散发着诱人香气。在信息过载的今天,我们或许更需思考:真正的危险,是本身,还是我们丧失了对复杂思想的包容能力?

禁忌之页:的历史回响与文学解构

◇ 现象的文化悖论 ◇

书籍作为人类思想的载体,常因挑战主流意识形态而遭遇查禁运。纵观历史,""这一标签反而成为某些作品最诱人的广告——从古希腊哲学家普罗塔戈拉因著作被焚而流,到中世纪教会编制的《目录》,再到各因、宗教或原因颁布的禁令,被禁的书籍往往在影中获得了另一种生力。据图书馆协会统计,仅2020年就有273部作品因涉及、性别议题或内容而面临下架要求。这种知识与阅读自由之间的永恒张力,构成了人类文明发展的独特景观。

相关问答

文章来源:

用户投稿

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。