一、为什么年轻人开始看越剧全剧了?

我们先来抛出一个现实的问题:现在的年轻人,不是更刷短视频、玩游戏、看剧吗?怎么会去追一出唱几个小时的越剧全剧?

三、从“看不懂”到“真香”,年轻人是如何上越剧的?

很多人次看越剧,都会觉得“听不懂”、“节奏慢”、“唱得太多了”。但一旦坚持看完一两出全剧,往往会“真香”——原来越剧这么美!

二、越剧全剧观看,到底在看什么?

很多人次看越剧,可能是因为某个片段被剪辑成短视频火了,比如一段“红楼梦·葬花”或者“梁山伯与祝英台”的经典唱段。但真正看完一整出全剧的观众会发现,那些短视频只是冰山一角。

五、越剧全剧观看,不只是看戏,更是一种生活态度

如果你问一个越剧迷:你为什么喜欢越剧?

四、越剧的“破圈”,其实是一场文化的回归

越剧的走红,不只是年轻人的“尝鲜”,更是一种文化现象的体现。它着当代年轻人开始重新认识传统文化,愿意去了解、去欣赏、去传承。

总结升华:越剧全剧观看,是一次心灵的返乡之旅

越剧的流行,不只是一个艺术现象,它更像是一个信号:年轻人开始在传统文化中寻找精神归属。

1. 审美回归传统之美

现在的年轻人越来越喜欢“风”、“汉服”、“古风音乐”,越剧正好契合了这种审美趋势。它不仅是一种表演艺术,更是一种文化符号。

1. 故事情节的完整性

越剧的剧本往往改编自经典文学作品,如《红楼梦》《西厢记》《白蛇传》等,情节完整,鲜明。观看全剧,不仅能了解的来龙去脉,更能感受到角之间的情感变化和运转折。

1. 文化自信的觉醒

越来越多的年轻人意识到,传统文化并不等于“陈旧”,它可以很美、很有力量。越剧的流行,正是这种文化自信的体现。

2. 情感共鸣越来越

越剧中的很多角,其实和当代年轻人的情感困惑是相通的。比如《红楼梦》中林黛玉的孤独与,《梁山伯与祝英台》中情的无奈与牺牲,都是人能感同身受的情感体验。

2. 数字技术的助力

过去越剧只能在剧院里看,但现在,只要你愿意,就能在手机上轻松找到高清全剧。这种便捷性大大降低了观看门槛。

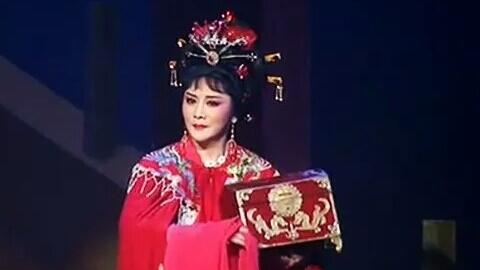

2. 演员的表演张力

越剧演员的身段、眼神、唱腔都经过长期训练,一个转身、一个眼神就能传达的心理。比如《五女拜寿》中杨家妹的不同运,通过演员的微表情就能看出角的性格与运。

3. 内容创作的多元化

很多创作者开始将越剧元素融入内容中,比如用越剧唱腔翻唱流行歌曲、用越剧元素做短视频。这种“混搭”让越剧更容易被年轻人接受。

3. 被社交平台“种草”成功

现在站、、小红书上,越来越多的年轻人在分享越剧观后感、唱段翻唱、戏服穿搭。这些内容让越剧变得“可亲”、“可感”,不再遥不可及。

3. 音乐与唱腔的魅力

越剧的唱腔婉转悠扬,像江南的水一样柔美。尤其是“尹”“袁”等流的唱段,极具辨识度,听多了会上瘾。有些年轻人甚至把它当作“助眠音乐”,一边听一边入睡。

“人生如戏,戏如人生。”看一场越剧,不仅是看一段故事,更是看一段人生,一种情感,一份传承。

也许我们不会每个人都成为越剧演员,但我们可以选择在某个夜晚,放下手机,打开一部越剧全剧,任由那婉转的唱腔缓缓流淌,把我们带回那个温柔又深情的。

他可能会说:“越剧让我慢下来,让我看到生活之外的另一种可能。”

其实,这背后隐藏着一个越来越普遍的现象:信息过载下的精神疲惫。每天都在刷手机、看热搜、刷短视频,看似娱乐丰富,实则内心空虚。越来越多的年轻人开始感到“被信息淹没”,渴望一种慢下来、静下来、沉浸下来的体验。

别急,今天我们就来聊聊这个看似“过时”的传统艺术,是怎么一步步走进年轻人的,甚至成为他们精神生活中不可或缺的一部分。

在快节奏的中,我们习惯了“高效”、“结果导向”、“即时反馈”,但越剧教会我们:有些美,需要慢慢体会;有些情感,值得细细咀嚼。

在这个碎片化、快节奏的,越剧给了我们一个停下来的理由,一个重新认识“慢”的值的机会。

它像一杯清茶,在喧嚣中带来片刻宁静。

愿你也能在越剧的里,找到属于自己的那一份感动。

而越剧,正好满足了这种心理需求。

越剧的节奏慢、唱腔美、情感细腻,像是一场视觉与听觉的慢疗愈。它没有快节奏的打斗,也没有夸张的台词,而是用一句句唱词、一个个眼神去传达的情感。这种“慢”,反而成了年轻人逃离快节奏生活的出口。

这个转变,其实和年轻人的审美变化有关。

这背后有几个关键因素:

越剧全剧观看:为什么越来越多的年轻人开始迷上这门古老的艺术?

你有没有发现,最近身边越来越多的年轻人开始讨论越剧?不是那种长辈们在客厅里咿咿呀呀看的老戏,而是他们自己主动去搜、去追、去分享的“越剧全剧观看”?是不是有点奇怪?毕竟在我们印象里,越剧是属于父母那一代的“老古董”,怎么突然间就在年轻人中间火起来了?

相关问答